| [索引号] | 11610802016083285C/2014-00422 | [ 主题分类 ] | 其他 |

|---|---|---|---|

| [ 发布机构 ] | 榆林市榆阳区人民政府办公室 | [ 发文日期 ] | 2014-08-15 |

| [ 效力状态 ] | 有效 | [ 文 号 ] | |

| [ 名 称 ] | 榆林之子回家 助推文化精神 | ||

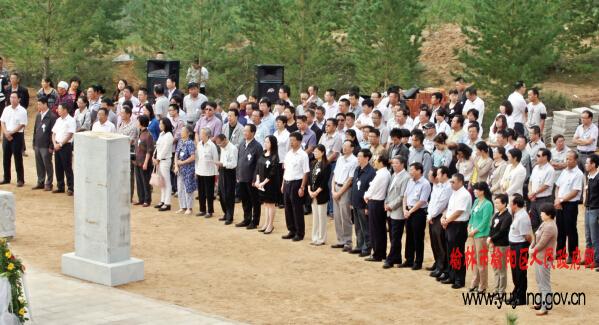

(张季鸾先生之墓回迁榆林,各界人士出席公祭仪式)

昨日9时许的东沙生态公园,榆林各界人士提前胸戴白花,迎接先生的回归。记者注意到,公祭仪式现场布置简洁朴素,墓冢四周无任何装饰。“ 此次回迁对榆林来说是件大事,但我们遵照先生家属要求,举行了一场简洁朴素的公祭仪式。”一直参与张季鸾墓回迁工作的榆阳区政协秘书长李成浪说。

9时30分,榆阳区政协主席纪生荣宣布仪式开始,全体肃立,在默哀中追思先生为我国新闻事业做出的重要贡献。榆阳区委常委、统战部部长寇福英介绍张季鸾生平,他说:“ 张季鸾先生一生以国家民族大义为重,或檄文激辩,或慷慨议政,表现了一个爱国知识分子的高尚境界和崇高情怀。”

大公报副总编钟蕴晴专程从香港赶来参加公祭仪式。她在发言中回顾了先生一生的贡献,以及在大公报的重要位置。她说:“ 1934年12月,张季鸾曾在《大公报》发表《归乡记》一文,记载了他当年的榆林行,字里行间洋溢着对故乡的深情。80年后的今天,这位榆林之子终于落叶归根。”

对于所有媒体人来说,张季鸾先生无疑是一座灯塔。昨日有数十位本地媒体人自发到公祭现场祭奠先辈,通过自己的方式表达了对张季鸾先生魂归故里的感慨。

“今天在季鸾先生迁墓仪式现场感受到了来自历史的精神力量,我想我应该获得了某种启迪。季鸾先生首先是榆林人的骄傲,然后才是中国新闻界的骄傲。”本报副总编贺万鑫说,季鸾先生的文章“不传而传”“ 虽死不死”,先生在榆林全面崛起的关键时刻魂归故里,必将给这座城市注入极具张力的文化因子。

榆林日报编辑张富强从大学开始接触张季鸾先生的研究资料,最后形成一篇近万字的毕业论文,如今“报界宗师”“爱国情怀”这些字眼,仍然萦绕脑海。“大学毕业,我从事了新闻工作,对于张季鸾先生在长安区的陵墓被破坏一事,一直很关注。如今先生终于魂归故里,相信海内外所有关注先生的人都该放下心了。”

和张富强一样,毕业于兰州大学新闻专业、如今在电视台从业的记者杜欣也对这位前辈有着深深的景仰。杜欣说,自己前两年有幸与张季鸾先生的后人有过交流和采访,张先生的媒体人责任感和坚持不偏不倚、客观公正的立场对于自己现在的从业过程有着很深的影响。

西部网记者李明告诉记者,大学时他读完了张季鸾的传记,为张先生“以锋利之笔,写忠厚之文;以钝拙之笔,写尖锐之文”而深深震撼。“ 张季鸾之墓迁回榆林,对榆林来说,绝对是一大精神财富。”

“对于榆林来说,张季鸾先生的重要性毋庸置疑。” 谈到张季鸾先生,《每日经济新闻》记者李俊明说,“张季鸾先生之墓将成为一种象征的实体,它代表深处大漠的榆林曾经有过足以令华夏侧目的文化与传媒巨人。张季鸾三个字足以为榆林人提供一种精神食粮——一代论宗,仗义执言,谨遵己意。”

扫一扫在手机打开当前页